第七回

「 心の平安と漢方薬、音楽療法(安息の時を求めて) 」

漢方医学的見地から考察する

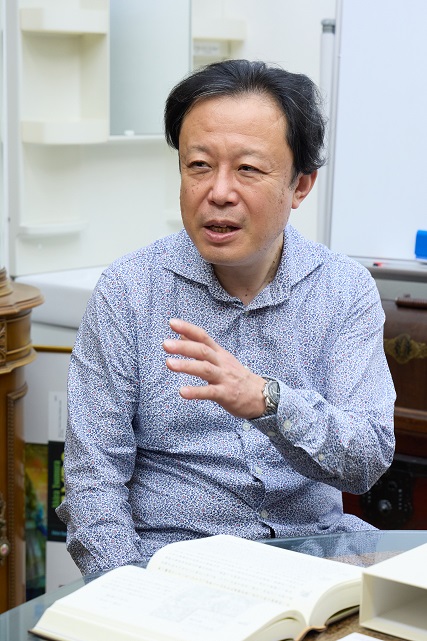

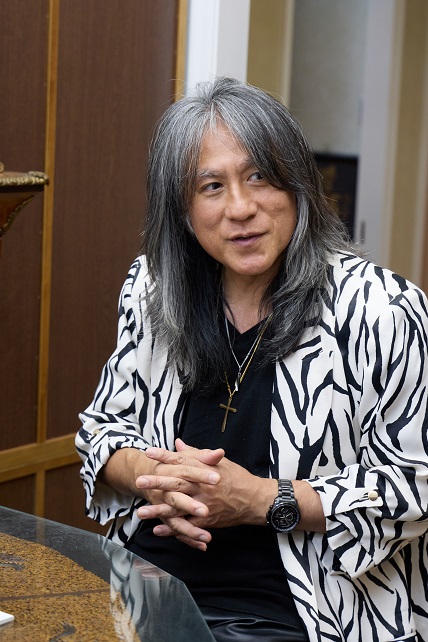

大山博行先生、酒井哲夫先生、中村透先生 三者対談

「特集:不老長寿と美容に良い漢方薬」

場所:大山宗伯東洋医学記念館

東洋医学(漢方薬、鍼灸)の歴史資料室

2024.10/27(日)

養生延年薬

「不老長寿と美容に良い漢方薬」

返老還童=老化を防ぎ、心身共に若返る

「人間は、誰もが健康で長生きをしたい。」

これは、人類が地球に誕生して以来、その実現を夢見てきた永遠のテーマである。

我が国の総人口は、令和5年10月1日現在、 1億2,435万人となっている。

その中で、高齢者、65歳以上の人口は、3,623万人となり、総人口の29.1%を占める高齢化率となった。

少子化が叫ばれ若年層がますます減少していく状況下において、

いつまでも元気に活躍できる老人を増やすことが、国の存続を左右する、と言っても過言ではない状況である。

長年にわたって人間の活力維持をアシストする妙薬が果たしてこの世に存在するのか、

中国4000年の歴史を紐解いてみると、宋時代に考案された 「不老長寿と美容に良い漢方薬(養生延年薬)」 が浮かび上がってくる。

日本には、2024年9月1日時点で、95119人の100歳以上の高齢者が存在する。

世界でも他に例のない長寿国になった。 ただ、そうは言っても百歳以上のお年寄りのうち、その70%以上が、ボケていたり、

寝たきりだったりするので、こうした状況はもっと改善しなくてはならない。

そこで、もっと健やかに元気で百歳を迎えるための健康保健薬や滋養強壮薬がないだろうかと考えると、

宋時代に考案された 「不老長寿と美容に良い漢方薬(養生延年薬)」の存在が、思い出される。

私がこの漢方薬について興味を持ったのは、あの「鬼平犯科帳」の主人公、長谷川平蔵が臨終の間際に、

時の将軍家斉から当時大変貴重だった、この漢方薬を与えられたというエピソードを聞いたからです。

残念ながら長谷川平蔵は亡くなりましたが、この漢方薬のお蔭で、かなり延命されたようです。この話には大変感銘いたしました。

また、競走馬に、この漢方薬を与えているという話も聞いたことがあります。

トレーニングを終えた競走馬に、この漢方薬を煎じて与えると、水桶に首を突っ込み、むさぼるように飲むそうです。

引退した中央競馬会のある有名馬も、この漢方薬を飲み、輝かしい成績を手中に収めたと考えられるわけです。

まず、このように数々の逸話に事欠かない、「不老長寿と美容に良い漢方薬(養生延年薬)」の歴史について、お話します。

この漢方薬は宋の時代に考案されました。

中国の上海から揚子江を西へのぼった江蘇省鎮江に住んでいた申鉄瓮という漢方医が発案したと言われています。

このことは、同年代の洪遵の著「洪氏集験方」の補益の薬剤167方中の一つに挙げられていたと後世に語り継がれています。

「洪氏集験方」の内容は明代の大本草学者「季時珍」の名著「本草網目」の第十六巻湿草類にみられる「地黄」の項でうかがい知ることができます。

その後、中国では、漢方の全盛時代といわれます金元時代を迎え、季朱医学が誕生します。

その代表的医師「朱丹渓」も、この漢方薬を滋養強壮剤として絶賛しています。

中国の金元四大医家時代の医学書は朝鮮半島に大いに影響を及ぼしました。

中国から多くの漢方書が季王朝時代に即時翻印され、1613年に「東医宝鑑」が編集されました。

この「東医宝鑑」巻一の内景篇の「養性延年薬餌」の最初に掲載されているのが、この漢方薬なのです。

中国・明代の「本草網目」の最後の文章に新処方として人参、地黄、茯苓のほかに天門冬、麦門冬、枸杞子を加えた「益寿永真膏」が記載されていましたが、

「東医宝鑑」ではクコの果実である「枸杞子」やクコの根の皮の「地骨皮」を用いるように内容が変更されています。

この方がより有効的だと長年の臨床体験で分かったのでしょう。

この「東医宝鑑」にある新処方が、この「不老長寿と美容に良い漢方薬」になるわけです。

「 この漢方薬(養生延年薬)は、ストレスなどの体の歪みも改善する。」

熟地黄は、現在まで、日本人には、なかなか手に入らないものでした。

乾燥させた地黄に比べ、熟地黄には熱をとる清熱作用や、炎症を改善する作用があります。

この清熱作用は、単に熱を除去するというだけでなく、ストレスやアレルギーによって生じる、体のひずみを改善するというよい面もあります。

漢方薬は大きく分けて、体力を補う補剤と、あり余った体力を調整する瀉剤の二つに分類できますが、

現代社会を見てみますと、高齢者、ストレスを受けることが多い働き盛りの人、また、先ほど徳川将軍家斉の話を紹介されましたが、

あのように妾をたくさん持って精力を浪費する人、スポーツ選手など、体力を補わなくてはいけない人があまりにも多く存在します。

ですから、合理的に体力を補える薬が、一番理想的な薬だということができます。

私は、韓国の漢方で一番有名な書物である『東医宝鑑』に、この漢方薬が載っているということは、以前から知っていました。

その漢方薬を調合して煎じて飲んでみたところ、玉のように美しくなるという記載の通り、

服用した翌日には見事に顔の表面がきれいになりました。

「疲れる」という字はやまいだれに皮と書きますが、一番疲れが現れるのは、皮膚だということです。

皮膚が潤沢であれば、その人は健康そのものであり、健康状態がよい。 一般的に「顔色がいい」というのも同じ意味でしょう。

ホルモンのバランスが狂ってくるとそれが皮膚に現れ、疲れたようにみえたり、乾燥肌になったりします。

現在、アトピー性皮膚炎は、国民病といっていいくらい増加していますね。

アトピー性皮膚炎の発症は、黄色ブドウ球菌などの感染症が引き金となりますが、

感染症から熱性の皮膚炎が引き起こされますから、麻黄や麻黄に石膏を入れたものなどが適応されるわけです。

ほかにも、清熱、解熱薬が必要とされますが、こういった薬剤によってある程度菌が除去されますと、必ず引き起こされるのが乾燥肌です。

保湿作用を持つ生薬が配合され、血液循環の改善や、免疫力の強化に働く、この漢方薬を服用すれば、乾燥肌をツルツルの肌へと戻すことができます。

そういう意味では、この漢方薬はアトピー性皮膚炎にも好影響を及ぼすといえますね。

そうです。この漢方薬は舌触りがいいですから、子供にとってものみやすく、中にはパンに塗って食べている子供もいます。

煎じ薬は、小豆の汁粉のような感じでのむことができます。

『東医宝鑑』というのは、韓国の医学教育の基本になる教科書で、韓国の医学生はまずこれを用いて学習するわけです。

この『東医宝鑑』にまず、「不老長寿の薬」として載っているのが、この漢方薬です。

アトピー性皮膚炎の話が出ましたが、皮膚は、五臓六腑でいうと肺の領域になるわけですから、公害などで肺を痛めますと、当然皮膚にも影響が出てきます。

また、五臓六腑の中で肺を支配しているのは、脾、つまり胃腸です。 さらに、五臓六腑のあらゆる病気は、まず皮膚に病変が出現すると考えられます。

この漢方薬の成分である薬用人参は、昔から、胃腸と肺の両方の薬といわれていますし、地黄も肺が支配している腎臓に効果を現します。

天門冬など、人参のほかにも肺に効果のある漢方薬が入っていますから、五臓六腑を、正常化します。

特に胃腸、肺、腎臓の機能を高め、アトピー性皮膚炎を根本から治す作用があるのではないかと思います。

「「 疲労感や体力低下時にも、よい漢方薬。」

漢方でいう未病の概念に近いのかもしれませんが、現代は、病気になってから治療するという時代ではなく、

いかに病気にならないようにするかという、自己管理の時代になってきたのではないかと思います。

このような時代背景を考えますと、この漢方薬は、自分の健康をずっと維持していくために、欠かすことのできない保健薬なのではないでしょうか。

病気の予防には、まず、漢方薬で体力をまず高めておくことが大事でしょう、

健康保険制度の改定で、患者の自己負担割合が徐々に大きくなっていますから、実際に病気になって医療費を多く払うよりも、

病気になる前に健康保持に努め、病気にならない状態を保つことが、結果的にずっと患者さんの得になるわけです。

私の患者さんで、この「不老長寿と美容の漢方薬(養生延年薬)」を毎日愛用している、94歳のお婆さんがおります。

この方は、70歳までは、病気のデパートと称してもいいくらい、毎日のように医者に通っていましたが、

このままでは、本当につらい、漢方で体質改善して元気な体になりたいと、私の所にやってきました。

そして、この漢方薬を、毎晩、煎じて朝晩飲むようになりました。その後、1年たらずで、

あれだけ通いつめていたお医者さんのところへ行く必要がなくなったというのです。

95歳の現在でも、とても元気で、これこそまさに自分の健康をこの漢方薬が保ってくれていることだと思います。

ほかにも、89歳の建築会社の社長で、65歳ごろから、疲れやすく、体力の衰えを痛感していたが、この漢方薬を、毎日煎じて飲むようになり、

1年、2年と、継続服用するにつれ、体力、精力を回復し、現在も、非常に良い状態を保っている。こうした実例は事欠きません。

自分の健康は自分で管理する、これからの時代に、この漢方薬は欠かせないものと考えます。

この漢方薬は、宋代の医師申鉄瓮が発案 『東医宝鑑』に掲載されています。

昔の時代には、大変高価であった人参や地黄を買い求めるというのはとんでもないことで、

一般の人には漢方薬に接する機会がほとんどなかったのだろうと思います。

確かに、薬用人参を手に入れるために自分の娘を吉原に身売りしたという話もありますから、この漢方薬は大変な貴重薬だったんでしょうね。

徳川時代の将軍だとか、各地の大名だとか、ごく一握りの人達がひそかに、この漢方薬を愛用していたんだろうと思います。

薬用人参の栽培技術が確立したのは江戸時代になってからですが、あの平賀源内が見事に薬用人参の栽培に成功したわけです。

栽培技術が確立されてからは、将軍が各播に栽培を命じ、薬を作らせていたのだろうと思います。

明治時代に入ってからも、その伝統が一部には残り、今日にまでつながっているのではないでしょうか。

薬用人参ほど日本人に愛用されている薬草はありませんし、地黄もその一つです。

やはり、医学がこれほど発達しても、これらの薬草には、まだ勝てないということでしょうね。

私は、疲労感がある時や、体力低下を感じる時には、必ず服用するように心がけております。

おかげさまで病気にもならず、健康状態を保っています。

肺が弱い患者さんに、この漢方薬を与えて肺を丈夫にしておくと、五臓六腑のバランスが整い、元気を回復する作用が考えられます。

昔の肺結核は、体力と栄養の不足が原因だったのでしょうが、

今日、新型コロナウイルスが猛威をふるい、インフルエンザなど、ウイルス、細菌、アレルギー物質があふれている背景として、

エイズやアトピー性皮膚炎の増加と同様に、栄養の偏りと、免疫力の低下が考えられます。

インスタント食品や合成着色料で、どぎつい色をつけたファーストフードなどを、たくさん食べることで、免疫力が落ちているのだと考えられます。

体格は立派でも、実際に調べてみると、免疫力や基礎体力の低下している人が多く見られます。

このように低下してしまった体力、免疫力、生命力を再び活性化する作用が、この漢方薬にはあります。

免疫力や自然治癒力の重要性が百年前から提唱されていますが、

一方では、病原菌は抗生物質で死滅できる、という方向に、世の中が流れてきましたが、

やはり、免疫の持つ力が、人間が健康で長生きするために、非常に重要である。ということです。

最近になって、自律神経の乱れやストレスなども、免疫力を低下させると言われていますが、

低下した免疫力を向上させるものは何かという話になりますと、どうしても漢方に頼らざるを得ないのが現実ではないでしょうか、

これからは、抗生物質で病原菌を直接殺すのではなく、免疫力をつけることで病原菌に抵抗することが最重要になってきます。

子供はよく熱を出しますが、これに対し、医者は安易に抗生物質を処方する傾向があります。

免疫力を低下させる抗生物質の服用を続ければ、大人になっても、当然免疫力は弱くなったままです。

現在、活性酸素が、がん、糖尿病、高血圧、腎疾患などに影響を及ぼしていることが、いろいろな学会で話題になっています。

漢方薬には、活性酸素を消去する抗酸化力、いわゆるスカベンジャー作用があります。

活性酸素を消去する生薬はたくさんありますが、薬用人参、地黄などを成分とする漢方薬は、組み合わせとして素晴らしいものがあります。

従来人間は、体内に、活性酸素を消去する抗酸化物質を持って生まれてきます。

従って、抗酸化物質は、ビタミンのように摂取しなければ、体内に存在しないというものではありません。

通常は少しお手伝いしてあげれば体内の活性酸素は十分に消去できます。

その援軍として漢方薬を体内に送り込んでやれば、活性酸素は十分に消去されるということです。

糖尿病も予備軍を含めて2000万人という時代を迎えていますが、認知症、ストレス病も含めた漢方薬との関わりをお話します。

地黄、薬用人参は、血糖値を下げる役割も担います、ですから、この漢方薬は、血糖値を下げる方向に働くと言えるでしょう。

一方、糖尿病の合併症には、眼底出血や腎臓の機能の悪化などがあります。

このような合併症も、この漢方薬を与えることによってかなり抑えられることも判明しています。

糖尿病自体では死に至りませんが、合併症が非常に怖いのが糖尿病です。

ですから、合併症の進行を少しでも遅らすことができるということは、非常に意義深いことだと思います。

この漢方薬は、老人に使いましても、それなりの体力や知能が、維持できるというデータが出ています。

病院では、衰弱して死ぬのを待つばかりという患者さんも入院されますが、

そのような患者さんに、まずこの漢方薬を与えますと元気になられて、食欲も出るようです。

それから、抗生物質を使わなくても合併症を起こさなくなることも大きな特徴ですね。

記憶は脳の海馬がつかさどっていますが、認知症の場合、海馬がどんどん萎縮して神経細胞が減少していきます。

ところが、動物実験で、この漢方薬と最新の漢方薬(TJ-960,TJ-8007)を投与すると、萎縮していた海馬がまた成長し始めることが発表されました。

今まで、このようなことは全く考えられませんでしたので、私自身本当に驚きました。

もう一つ驚かされたのは、脳に、これらの漢方薬の有効成分が直接作用したという点です。

通常、脳血液関門が異物を脳に入れないように、しっかりとガードしていますから、脳に薬物が入ることはまずあり得ません。

新薬ですと頭蓋骨を切開して直接脳に注入するといった方法が取られています。

それがいとも簡単に、この漢方薬を内服することで、自然に、脳に働き、脳細胞を活性化するということです。

つまり、人間は、この地球に存在する、植物、薬用植物、生薬、漢方薬が、自身にとって必要なものだと認識しているからではないでしょうか。

認知症は、まず海馬が異変をきたします。海馬は嗅覚中枢のごく近くに位置しています。

ですから、認知症、脳神経変性疾患の人は、においの感覚がないことが非常に多いのです。

何を食べさせても、ただひたすら食べるだけです。ところがこの漢方薬を与えますと、においが区別できるようになります。

ということは、すなわち海馬が活性化されたことになるのでしょう。「SPECT]という脳血流量測定器によって、

この漢方薬の服用前と服用後の海馬の血流量を測定してみると、確かに服用後に血流量が改善しています。

血流量は、臓器によって少ないほうがよいものもあります。肝臓もその範疇の臓器の一つですが、この漢方薬を与えてやると、

肝臓への血流量が若干落ちて肝臓の仕事量が増加します。 反対に、腎臓は血流量を増加させないと、体内の毒物の排出がうまくいきません。

しかし不思議なことに、腎臓ではこの漢方薬は血流量をどんどん増加させています。

ネズミの糖尿病モデルでは、インスリンを静注後すぐに血糖値が低下するということは絶対にありません。

その理由は、生体内にインスリンの受け入れ体制ができていないからです。ところが、この漢方薬を服用させたネズミは、血糖値が下がっています。

漢方薬の場合、新薬の糖尿病薬のように大きく血糖値を下げませんが、腎臓の機能は明らかに改善しています。

さらに、動脈硬化や、血栓形成の防止作用も併せ持っていますから、糖尿病の合併症の予防にも大変効果があります。

この漢方薬を服用されて、手足がポカポカと暖かくなってきたら、効いてきたという一番の目安です。

それから、目が見えやすくなってきたということも実感できます。

漢方では、「目は肝臓の先」と申しますから、肝の血流量がよくなるということにもなるのでしょう。

私はいつも小さな瓶に漢方薬を入れて持ち歩いていますが、

脳細胞は20歳から1日10万個、40歳を過ぎますと1日20万個目減りすると言われています。

これらの漢方薬で海馬の神経細胞が活性化するということは非常に素晴らしいことです。

脳は、記憶よりも臭いをかぐときや、目で見るときに最も活発に機能します。

ですから、これらの漢方薬で嗅覚や視覚が改善されるのは、非常に意味のあることだと思います。

五感というのはやはり、人間の生きる源だと思います。五感をもう一度活性化させるのは大変なことですが、

この漢方薬は「知る人ぞ知る」ということで、日本ではあまり浸透していないのが現状です。

お年寄りは、今まで蓄積してこられた経験を社会に還元する必要があります。

長年の英知を、人のため世のために活用していただくのが老人の一つの使命だと思います。

胃腸の機能がしっかりしていること(腸内環境、腸内フローラ)が、人の健康を守る上で最も重要なポイントとなっています。

そういった意味でも、世の多くの人々に漢方薬を知っていただき、日本中が漢方薬で元気に長生きできるというふうになれば嬉しいですね。

「黄帝内経」では、女性は四十九歳、男性は六十四歳で人生を終えることになっています。

従って、それ以降のことは書き記されていません。ところが、「東医宝鑑」には、百歳以上のことが書かれております。

「百歳以上生きるには、食べたものがしっかりと身に備わることと、楽しく生きることが基本となる」と記されています。

参考資料紹介 「洪氏集験方」

填精補髄・・・体を造っている元が充実し、生命活動が盛んになり、頭脳・骨髄・脊髄を充実する

腸化為筋・・・筋肉・骨格を形造る

萬神具足・・・心身共に充実する

五臓盈溢・・・五臓六腑の働きが盛んになる

髄實血満・・・頭脳・骨髄・脊髄が充実し、全身が滋潤し栄養と血液がゆきわたる

髪白変黒・・・抜け毛・白髪になりにくい

返老還童・・・老化を防ぎ、心身共に若返る

行如奔馬・・・動作も馬が駆けるように軽く活発になる

日進数食・・・胃腸の働きがよくなり、食欲がでる

不食不飢・・・食事を摂らなくても、心身共によくなる

開通強記・・・頭脳・体力が若返り、記憶力が良くなる

日誦萬言・・・どれだけでも暗誦や暗記ができる

神識高邁・・・心や考え方が高くすぐれる

夜無夢想・・・雑夢をみなくなるぐっすり寝られる

救治癰疾・・・体の外や内にできるできものを治す

救治労サイ・・・心身共に弱りきっているのを治す

Monday, October 28, 2024.

大山漢方堂薬局

Window Display Layout.

話は変わりますが、ハードな練習が課せられるスポーツ選手にも、この漢方薬は効果があります。

私は、著名なスポーツ選手は知りませんが、短距離、長距離、砲丸投げの陸上選手、バトミントン、卓球、ボクシングの選手を知っています。

特に陸上長距離選手の女子の場合、半数は貧血なんです。体もかなり痩せています。

長距離選手は、持久力を競いますから、薬用人参、地黄によって胃腸を丈夫にして、基礎体力を高めるこの漢方薬は、競技者にとって非常に適していると思います。

長時間走っていると、ホルモンのバランスが崩れて月経がなくなり、女性らしい膨らみが失われます。

そんな時に、きちんとフォローしておかないと、若いときはよいのですが、40歳代、50歳代になって月経がとまり、骨粗鬆症になる危険性が高くなります。

貧血も、スポーツ性貧血と申しまして、足を何回もとんとん突くことによって、血管が圧迫され、血球が破壊されて発症します。

数年前に、全国大会出場経験のある女子バレーボール部の監督の先生とお話しする機会がありました。

「1m級のジャンプ力を誇る選手でも連日同じように1m級のジャンプは飛べない。 これは、選手の貧血が原因になっている」と、おっしゃっていました。

そこで、選手に、この漢方薬を与えてみたところ、わずか一週間で貧血が改善され、試合ごとに1mのジャンプができるようになったそうです。

運動選手は毎日ハードな練習をしなければなりませんから、その都度疲れを回復しておかなければなりません。

そうしないと、次の日の練習もできませんし、試合にも臨めません。 疲労回復、体力増強という意味で、この漢方薬はスポーツ選手に非常に適していると考えられます。

本来スポーツは、運動不足を解消するために行われたものですが、それが競い合うことで、戦いに、ほぼ近いところまで、エスカレートしています。

従って、激しいスポーツでは、ストレスや肉体的疲労の蓄積は避けて通れません。

近年、ワールドカップへの出場が決まって、日本中に大フィーバーを起こしたサッカー選手にも、この漢方薬を服用してもらってはどうでしょうか。

サッカー選手の場合、外国に遠征して激しい試合をしますから、疲労とストレスは想像を絶するものがあると思います。

また、サッカー選手は怪我との戦いです。 怪我をしますと、死んだ細胞を建常人よりもたくさん抱えることになります。

自己の免疫力を常に上げておいて、きちっと修復して新しい細胞を作り出すことが最重要です。

是非、日本チームが、ストレス、疲労、怪我を回復させる、この漢方薬を服用して、ワールドカップで大活躍されることを期待します。

いま、私達を取り巻く環境は、自然、食物、社会、どれをとっても芳しくありません。

そんな中で、巷にあふれる健康食品(加工食品)と違って、ハッキリと効能・効果を証明された漢方薬が、

われわれの将来に欠かせない宝物であることは、間違いありません。

この長寿社会に、元気に、うまく対応するためにも、漢方薬は全国民の必需品となって欲しいものです。

「 不老長寿と美容の漢方薬(養生延年薬)は、先人の叡知=生命力と美しさを育てる滋養・滋潤薬」

不老長寿という言葉には、仙人が霞を食べて何百年も生きるといった現実離れしたイメージがあります。

けれど、この言葉の真の意味は、実はとても身近で切実なものです。

「人間であるかぎり誰にでも天寿がある。それは避けられないが、天寿のつきる瞬間まで元気でいたい。美しく年を重ねて生きたい」

この人類普遍の夢こそ、先人たちが求め続けてきた、「不老長寿」 そのものなのです。

中国2000年の歳月をかけて先人たちはついにその夢をかなえ私たちにひとつの薬を伝えてくれました。

それこそが、この漢方薬=生命と美しさを育む滋養・滋潤薬です。

基本は、1170年、中国は宋の時代に誕生した漢方薬です。『洪氏集験方』(こうししゅうけんほう)に初めて発表されました。

時の皇帝の子孫が脈々と栄えることを願い、典医たちが叡知を集結させて作り上げたものです。

①池波正太郎の小説「鬼平犯科帳」のモデルで知られる長谷川平蔵は、晩年重い病の床にありました。

平蔵の身を案じた将軍・徳川(いえなり)は、病の平癒を願いこの漢方薬を授けたと伝えられています。

②中国との国交回復の祈り、友好の証しとして中国の代表から

日本の首相に渡された土産の品は、最上級の中国酒とこの漢方薬でした。

この漢方薬は、美しい玉の様、その玉を重ねて(美しい碧玉)という意味を持ちます。

また、瓊枝玉葉という言葉は、中国皇家の子孫に対する最高の礼を表すものとして使われました。

つまりこの漢方薬は皇帝とその子孫の不老長寿を願う至宝の薬として現代まで受け継がれたのです。

「 基礎体力と気力を充実させ若さを保ちます。」

漢方では、人間の体を、さまざまな部品(臓器)の「寄せ集め」とは考えません。自然界を大宇宙とし、人体をひとつの「小宇宙」としとらえます。

この小宇宙としての人体が生き生きと営まれるためには、内臓・筋肉・骨格などをつくるエネルギーと、

それらの機能を活発にするエネルギーとが必要であり、二つのエネルギーがバランスよく調和して保たれていなければなりません。

そして、その調和の要として、良質の「気」「血」「水(津液)」が、不足なく、滞りなく全身をめぐることが大切なのです。

この漢方薬は、良質の「気」「血」「水(津液)」を補ってくれるため、加齢にともなう基礎体力や気力の低下を抑え体を根本から養って若さを保つお手伝いをしてくれます。

「 自然治癒力を高め、病気やケガに負けない体をつくります。」

風邪をひいてもひざ小僧をすりむいても、無理さえしなければ、私たちの体は自分の力で病気を追い出し、傷を癒します。

「自然治癒力」 という生命を守るためのすばらしい力が備わっているのです。 しかし、この力には大きな個人差があります。

同じく雨にぬれても、ケロリとしている人もあれば、風邪をひてなかなか治らない人もあるように、残念ながら歴然とした差があるのです。

漢方薬は、人間が本来もっている「自然治癒力」を最大限に育て上げるお薬です。

現在、病気や怪我でお悩みの方は、回復力を高めるために、病後の方は、抵抗力と免疫力を強め、再発や合併症を防ぐために、

健康なかたでも、万一のケガや手術に負けない体力をつくるために、着実で確かな効き目をもつ漢方薬で、ご自分の命の力をぜひご自分でお育てください。

「 細胞を活性化して、みずみずしいお肌とつややかな髪をつくります。」

本当に張りのあるきめ細かいお肌や、潤いと弾力のある美しい髪は、高価な化粧品など外側からの手当てだけで得られるものではありません。

体の内側からの働きかけが、何にも増して必要です。 なぜならば、皮膚や髪は体の付属物ではなく、心臓や肝臓などと同じような「体の一部」だからです。

この漢方薬は、胃腸の機能を促進して皮膚や髪に栄養を送ったり、直接に皮膚や滋潤する成分をたくさん含んでいますのでとても効率のよい「服む美容液」といえます。

さらに、皮膚の修復能力を高めてくれますので、ニキビやアトピー性皮膚炎などのトラブルをお持ちの方も、ぜひお試しください。

病院の治療薬と併用しても、よりいっそうの効果が期待できます。

「 命の底力が問われる、妊娠・出産・子育て期、お母様にも、お子様にも、よい漢方薬」

人間の生命力には、お母様のお腹にいる間までに育まれる「先天の元気」と、生まれて後、日々の生活の中で培われる「後天の元気」との2種類があります。

このうち、お子様の一生を左右する「先天の元気(生命力)」は、胎児のうちに完成されてしまいます。要は、そのときのお母様の体力の「ゆとり度」しだいというわけです。

この漢方薬は、妊娠によるお母様の体力の消耗を安全に着実に補い、お子様の先天の生命力を育てる手助けをします。

一方、「後天の元気(生命力)」を養うには、毎日の食事づくりや生活習慣に心を砕くことが、まず基本です。

けれど、どんなに心を配った食事でも、その養分を吸収する力が弱くては身につきません。

また、農薬やダイオキシンによる環境汚染などお子様の将来には、きがかりなことがいっぱいです。

この漢方薬には、内臓の働きを活発にして養分の吸収力を高め、元気を補う力がありますので、後天の生命力を養い、悪条件をはねかえす身体をつくります。

胃腸虚弱、風邪をひきやすい、アレルギーがあるなどのお子様はもとより、発育の著しい成長期のお子様にも最適な漢方薬です。

もちろん、お母様の出産・育児による体力消耗の回復にも安心してご服用でき、

つぎの赤ちゃんをお望みでしたら、なおのこと早めのご服用をお勧め致します。

「不老長寿と美容に良い漢方薬(養生延年薬)」の成分について

「地黄」については、つぎのような臨床例が報告されています。

リウマチ性関節炎…関節痛軽減、関節腫脹緩解、関節機能回復、運動障害好転、結節性紅斑消失、血沈の回復

皮膚病・ジンマシン・神経性皮膚炎・湿疹…生地黄を煎じて服用すると、数日から20日程度で著効がみられた。

伝染性肝炎…生地黄を注射で用いたところ、肝炎主要症状消失、肝臓・脾臓の腫脹回復、GDP・黄疸指数の正常値への好転がみられた。

「地黄」の薬理作用についてはつぎのような報告があります。

<肝臓保護作用>…マウスの肝炎に対し、肝臓を保護し、グリコーゲンの減少を阻止する働きがある。

<抗炎作用>…ある種のアレルギー性疾患、たとえば皮膚疾患や気管支喘息に効果があり、病状を改善することができる。

<抗菌作用>…ある種の病原性真菌に対してかなりの抑制作用がある。

さらに、「地黄」の配合応用

(配合の仕方によって、お互いに補助しあい、効力が増すこと)により、治療効果が増強されます。

「地黄+蜂蜜」 …地黄、蜂蜜ともに、体を潤す働きがあります。

皮膚や髪のかさつき、痰の少ない乾いた咳、口、喉・舌の乾き、治りにくいカサカサの皮膚病、便の硬い便秘、月経過少、精液過少に良い。

「地黄+人参」 …地黄には、体を栄養する働きがあります。 人参には、体力を増強する働きがあります。

これを合わせて用いると、「疲れがとれにくい」「風邪をひきやすい」、「長く立っていることが辛い」「精力減退」などの症状を改善できます。

この「不老長寿と美容に良い漢方薬(養生延年薬)」 を、ご服用すると、

①およそ、1~3ヶ月で、食欲がでてきます →胃腸機能が回復してきた。

②およそ、3~6ヶ月で、お顔や爪の色つやが良くなってきます →体全体の働きが良くなってきた。

お肌が、しっとりとみずみずしくなります →体のすみずみまで養分がいきわたってきた。

風邪をひきやすかったり体調をこわしやすい方は、風邪をひきにくくなったり体調を崩しにくくなります→免疫力や抵抗力がついてきた。

病気や傷の回復が早くなります →免疫力や抵抗力がついてきた。

③およそ、6ヶ月~1年で、髪にツヤやコシが出て抜け毛などが少なくなります→頭皮や頭髪にまで養分がいきわたってきた。

「不老長寿と美容に良い漢方薬(養生延年薬)」 は、

体の根本から着実に改善していきますので、効果を実感していただくには、ある程度の時間が必要です。

少しずつで結構ですから毎日続けていただくことが、何より大切に思います。

大山宗伯東洋医学記念館(新館)全景

(2006年新築)

第七回

「 心の平安と漢方薬、音楽療法(安息の時を求めて) 」

漢方医学的見地から考察する

大山博行先生、酒井哲夫先生、中村透先生、三者対談

「特集:不老長寿と美容に良い漢方薬」

場所:大山宗伯東洋医学記念館

東洋医学(漢方薬、鍼灸)の歴史資料室

2024.10/27(日)

この漢方薬は、中国の医学成典 「東医宝鑑」 の最初に記載されている最重要処方で、和訳すれば、

「常に服用すれば、心を開き、智を益し、髪の白きを黒に返し、歯の落ちたるを更生し、天年を延べる」、

「房事過多で虚した者には、これを服すれば勘だ効がある」

また「生殖系を高めて、五臓が充ち溢れ、精が満ち、血が満ち、白髪を黒くし、子供の頃のように若返り、奔馬の如く駆け巡る」

さらに「脳の働きが良くなり、記憶がよくなる。」 と記載されている。

中国では、この漢方薬を「養生延年薬」と呼んで、現代まで研究が続けられ重宝されている。

この漢方薬は、地黄、高麗人参、天門冬、麦門冬他、7種類の生薬で構成されている。

高麗人参は、疲労回復、胃腸虚弱、貧血、冷え性を改善し、地黄は、さらに血糖降下作用、脳梗塞、動脈硬化予防作用がある。

また、天門冬、麦門冬は、滋養強壮剤だが、地黄と組合わせると、肌がうるおい、アトピー性皮膚炎、老人性掻痒症にも応用される。